1 MST et IST : quelles différences ?

L’on parle de MST (maladie sexuellement transmissible) lorsqu’il y a des symptômes qui indiquent à la personne qu’elle est malade et qu'elle est porteuse d’une maladie. Dans le cadre d’une IST (infection sexuellement transmissible), il n’y a pas forcément de symptôme et donc de signe visible que l’on a contracté un virus ou une bactérie.

Selon l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), « employer le terme MST, c'est induire la présence de symptômes pour recourir au dépistage. Utiliser l'acronyme IST, c'est inciter au dépistage en l'absence de symptôme ». C’est pourquoi, conformément à la recommandation de l'OMS, l'acronyme IST est maintenant le seul utilisé.

2 Quelles sont les IST-MST les plus fréquentes ?

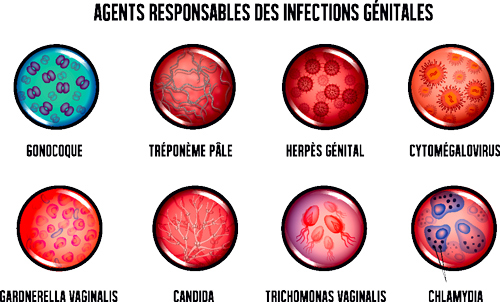

Selon l’OMS, plus d’un million (1) de nouveaux cas d’IST sont enregistrés chaque jour. Alors que 30 bactéries, virus et parasites différents peuvent être transmis par contact sexuel interne comme externe, 8 (1) d’entre eux sont responsables des IST les plus courantes.

L’hépatite B, la maladie infectieuse du foie liée au sexe

Le virus de l'hépatite B se transmet par le sang, le sperme, les sécrétions vaginales ou dans certains cas, la salive. Il peut également se transmettre de la mère à l’enfant lors de l’accouchement.

L’hépatite B se manifeste à travers différents symptômes :

- fatigue ;

- douleurs musculaires ;

- fièvre ;

- maux de tête ;

- nausées ;

- diarrhées ;

- urines plus foncées, teint jaune.

Pour vous faire dépister, une simple prise de sang suffit. Si votre dépistage se révèle positif, sachez que la guérison arrive le plus souvent sans traitement, mais vous pouvez aussi devenir porteur à vie. En cas de contamination à l’hépatite B chronique (qui dure dans le temps), il est donc indispensable de vous faire suivre par votre médecin pour surveiller l’évolution du virus dans votre organisme et prévenir d’éventuelles lésions du foie grâce à des médicaments si nécessaire.

On estime d’ailleurs qu'environ 2 500 (2) personnes sont infectées par le virus de l'hépatite B chaque année en France. Par ailleurs, si le vaccin contre l’hépatite B est obligatoire pour les tout-petits depuis 2018, il est recommandé pour tou.te.s, car une fois vacciné, l’on est protégé à vie.

Les papillomavirus, dépistage et vaccination au plus tôt

Le plus souvent asymptomatiques, les papillomavirus peuvent provoquer dans certains cas des verrues ou des lésions sur la peau au niveau des parties génitales Les formes les plus dangereuses de HPV (Human Papillomavirus) provoquant des lésions peuvent conduire à favoriser l’apparition du cancer de col de l’utérus. Une bonne raison donc de se faire vacciner à titre préventif ! S’il n’est pas obligatoire, le vaccin est néanmoins recommandé chez tous les adolescent.e.s entre 11 et 14 ans. Une vaccination plus tardive est aussi possible (entre 15 et 19 ans), pour les jeunes qui n’ont pas encore eu de rapports sexuels. Attention toutefois ! Le vaccin ne protège pas contre tous les papillomavirus. C’est pourquoi, pensez à vous faire dépister à partir de l'âge de 25 ans.

- Lire aussi : Cancer du sein : dépister pour mieux soigner

La blennorragie gonococcique, plus connue sous le surnom « chaude-pisse »

La blennorragie gonococcique est une infection sexuellement transmissible en augmentation chez les jeunes (3) et qui peut avoir de lourdes conséquences si elle n’est pas soignée rapidement. Parmi les symptômes on retrouve :

- les brûlures et/ou écoulement jaune par la verge, le vagin ou l’anus ;

- de la fièvre ;

- des douleurs au bas-ventre ;

- des angines.

La blennorragie gonococcique est une infection qui se dépiste à l’aide d’un prélèvement local complètement indolore. Il consiste à passer une sorte de grand coton-tige (un écouvillon) sur les organes génitaux touchés (à l'entrée du vagin pour les femmes et au bout du pénis pour les hommes, ou un prélèvement anal (femme et homme)). Pour les hommes, une analyse d’urine peut parfois suffire à détecter l’infection.

Pour venir à bout de cette IST, un traitement antibiotique associé à un traitement local (ovule, crème...) est souvent administré. La blennorragie gonococcique doit être soignée sans traîner car cette infection peut se propager dans l’organisme, entraînant une sensibilité, voire une douleur, au niveau des articulations telles que le genou, la hanche et la cheville. Une infection non traitée accroît également le risque de stérilité. En revanche, aucun vaccin ne permet encore de s’en prémunir.

L’herpès génital, pas de tabou, on peut en venir à bout

L’herpès, ça ne se soigne pas. En revanche, ça se traite ! Traiter cette maladie permet notamment de limiter au maximum les symptômes qui prennent la forme :

- de petits boutons douloureux en forme de bulles (cloques) logés sur les organes génitaux ou l’anus ;

- de démangeaisons intenses ;

- de la fièvre ;

- de maux de tête, de ventre ;

- d’une sensation de gêne, voire des douleurs quand on urine.

Cette IST peut être dépistée par simple examen chez votre médecin traitant, ou par prélèvement local sur les cloques (lors d’une crise d’herpès) pour confirmer le diagnostic en cas de doute. Ce prélèvement est réalisé en laboratoire sur ordonnance de votre médecin.

Les chlamydias, l’infection très répandue chez les moins de 25 ans

Due à une bactérie, la Chlamydia Trachomatis , cette infection est particulièrement dangereuse : elle concerne aussi bien les femmes que les hommes, peut se développer sans apparition de symptôme et provoquer de graves complications telle qu’une stérilité.

Il est primordial de se faire dépister suite à un rapport à risque (pénétration vaginale ou anale, fellation ou cunnilingus).

Si vous êtes enceinte, sachez que cette infection peut également se transmettre de la mère à l’enfant lors de l’accouchement, prenez donc conseil auprès de votre médecin et/ou gynécologue pour la démarche à suivre.

Chiffre-clé

En 2021, le nombre d’infections à la Chlamydia aurait diminué de 16 % par rapport à 2019. (source Ameli)

Les mycoplasmes et la trichomonase, les parasites les plus répandus

Les mycoplasmes et la trichomonase sont causés par des bactéries qui se transmettent lorsque vous avez des rapports sexuels non protégés.

De type bactérien, ces IST peuvent être associées à différents symptômes :

- écoulement par la verge, l'anus ou le vagin ;

- brûlures ;

- démangeaisons.

Rassurez-vous, ces bactéries peuvent être facilement éliminées grâce à un traitement à base d’antibiotiques et de crèmes locales... à condition toutefois qu'elle soit détectée grâce à un dépistage par prélèvement local. Pour cette IST, là encore, pas de vaccin qui permette de l’éviter.

La syphilis, la maladie contagieuse qu’on pensait disparue...

Le plus souvent asymptomatique, la syphilis peut se manifester entre 10 et 90 jours après l’infection par l’apparition de lésions, appelées chancres, sur la peau, les muqueuses et les organes génitaux. Vous faire dépister par un examen médical et une prise de sang est primordial pour pouvoir traiter cette infection avec des antibiotiques. Et vous éviter des nombreux risques inutiles et de complications ! Il n’existe pas de vaccin à ce jour pour prévenir son apparition.

Le VIH / SIDA, la maladie immunodéficiente qui ne faiblit pas

Lorsque vous êtes contaminé par le VIH, vous pouvez développer une maladie appelée sida si vous ne suivez pas de traitement. Le virus du VIH s'attaque au système immunitaire du corps, c’est-à-dire le système de défense contre les microbes, bactéries et virus qui vous attaquent. Le VIH se transmet par voie sexuelle, sanguine ou de la mère à l’enfant lors de la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement.

Le VIH peut être dépisté par simple prise de sang, en laboratoire, par test rapide (test rapide à orientation diagnostic) ou par autotest vendu en pharmacie. En cas de résultat d’autotest positif, vous devez faire confirmer le diagnostic par une prise de sang en laboratoire. Si à ce jour il n’existe aucun vaccin ou traitement pour éliminer totalement le VIH, la charge virale peut être rendue « indétectable », les symptômes peuvent être « contrôlés » et permettre aux personnes séropositives de vivre, sans crainte de transmettre le virus grâce à différents traitements mis en place.

3 Qui sont les plus exposés aux IST ?

Depuis les années 1990, les infections sexuellement transmissibles augmentent entre France (3), d’après Santé Publique France. Et ce sont les jeunes de 15-24 ans qui restent particulièrement touchés (3).

L’une des raisons ? Le manque d’information sur la sexualité des ados. Tout le monde peut contracter une IST. Il est donc important de les connaître, de savoir comment les prévenir et comment agir en cas d’infection.

Aussi, le nombre de partenaires plus important, les comportements à risque associés à une utilisation non systématique du préservatif peuvent favoriser l’exposition aux IST. Comme ces IST restent bien souvent asymptomatiques, la transmission auprès des partenaires se fait sans qu’aucun d'entre eux ne soit au courant. Une excellente raison donc de se faire dépister régulièrement !

4 Comment savoir si on a une IST ?

Outre les symptômes qui peuvent se manifester, la seule et unique façon de savoir si vous avez une IST est de vous faire dépister. Il existe différents types de dépistages : par prise de sang, par prélèvement local, par test urinaire ou encore par examen clinique.

En cas de doute, si vous avez eu des rapports sexuels non ou mal protégés, n’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant ou à aller poser des questions dans un CeGIDD (Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic) car les IST peuvent s'attraper très facilement et il n'y a pas toujours de signes visibles. Une prise en charge rapide est nécessaire. Il faut prévenir son, sa et ses partenaires actuels et passés pour qu’ils/elles puissent se faire dépister et aussi être traité.e.s.

Ces dépistages peuvent être prescrits par votre médecin traitant ou votre gynécologue, ou encore être réalisés dans un CeGIDD ou au sein d’un CPEF (Centre de planification et d’éducation familiale).

5 Comment prévenir les IST ?

Selon l’Organisation mondiale de la santé (2), voici les différentes précautions à prendre afin de prévenir les IST :

- utiliser le préservatif (et l’utiliser correctement) à chaque rapport sexuel avec un partenaire dont vous ne connaissez pas le statut en termes de contamination par le VIH ou les autres IST ;

- vous faire dépister systématiquement après chaque pratique à risque (plusieurs partenaires, rapports non protégés) ;

- si vous êtes enceinte et exposée au risque d’IST, vous faire dépister et traiter avant la naissance de votre enfant ;

- vous faire vacciner contre le papillomavirus et l’hépatite B.